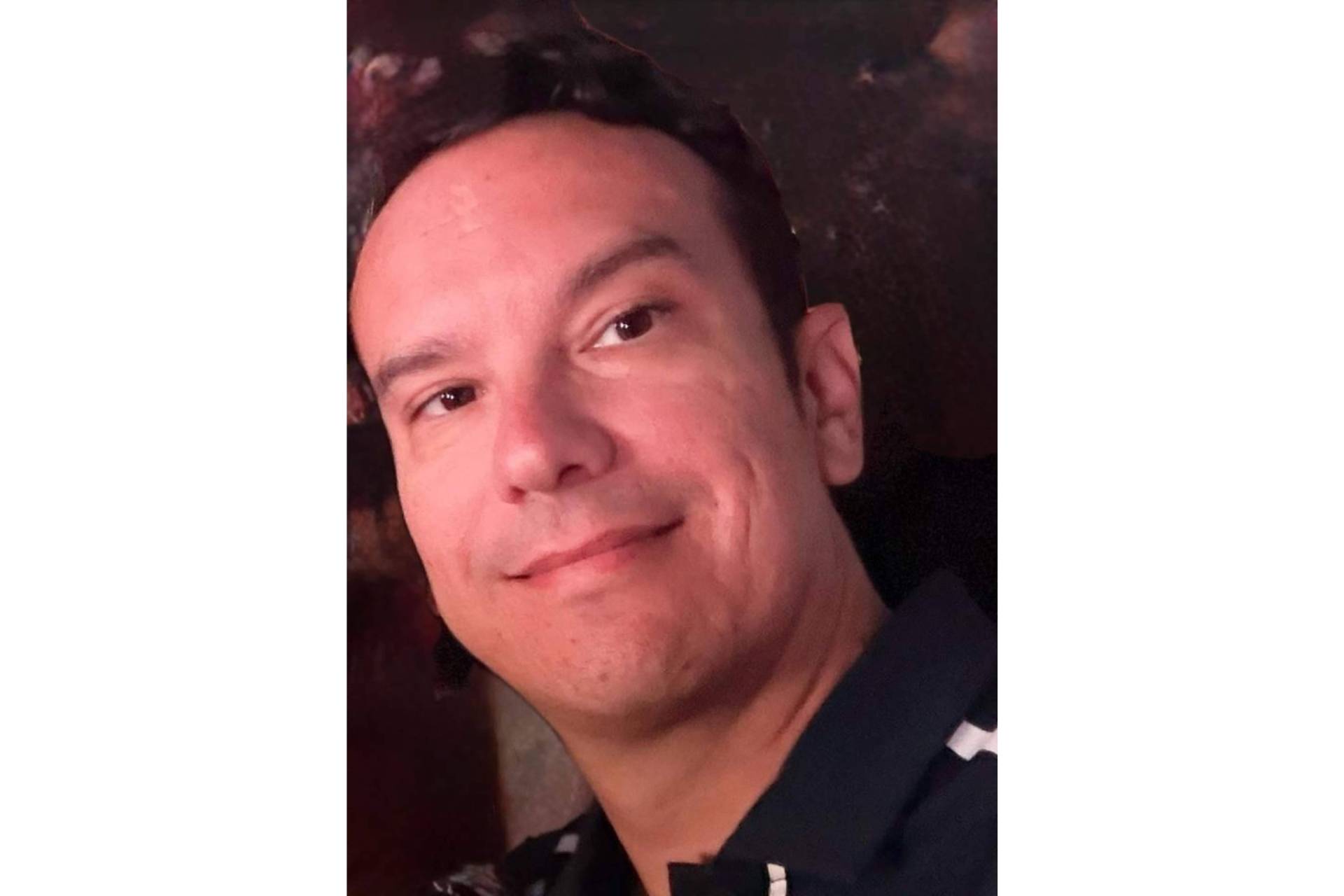

El abogado Eric Vanden Berghe; ‘Más allá de la condena, comprender y prevenir el suicidio en prisión’

En España, cada suicidio dentro de un centro penitenciario revela una fractura silenciosa del sistema. La Administración dispone de protocolos, recursos y obligaciones expresas, pero las cifras oficiales siguen mostrando que el suicidio continúa siendo la primera causa de muerte no natural en prisión, con tasas que multiplican por 20 las de la población libre. La vida en reclusión actúa como un catalizador de vulnerabilidad extrema.

Hoy se habla con Eric Vanden Berghe, abogado penalista en VB-Abogados, que desde hace años acompaña y defiende a personas privadas de libertad, conociendo de primera mano las carencias, riesgos y silencios que se viven dentro de los centros penitenciarios. Eric ha visto de cerca cómo las situaciones de riesgo no siempre son detectadas, cómo los avisos de familiares o de profesionales no siempre se traducen en medidas eficaces, y cómo la falta de medios —sanitarios, tratamentales y de vigilancia— puede convertir un riesgo en tragedia.

¿Cree usted que los suicidios en prisión son un indicador crítico del estado real del sistema penitenciario?

VB-Abogados lleva más de 40 años asistiendo a internos en situaciones extremas, especialmente cuando existen indicadores de riesgo autolítico. Esa experiencia ha permitido entender que muchos episodios no aparecen de repente: Suelen venir precedidos de señales que el sistema, por falta de medios o saturación, no siempre detecta a tiempo.

Las cifras oficiales muestran un incremento en tentativas y suicidios. ¿Qué está fallando?

Fallan dos planos. El primero, estructural: falta personal, faltan psiquiatras, faltan psicólogos y faltan recursos de tratamiento. El segundo, operativo: la detección temprana no siempre funciona, y la derivación a programas de prevención depende mucho del centro y de su carga de trabajo. Esa desigualdad territorial genera riesgos imprevisibles.

En su experiencia, ¿existen perfiles especialmente vulnerables?

Sí. Y desde VB-Abogados se aprecia constantemente. Preventivos recién ingresados, personas con trastornos mentales no tratados, internos con largas condenas, consumidores en abstinencia y quienes acumulan sanciones o periodos de aislamiento. A esto se añaden quienes han protagonizado tentativas previas, que es uno de los predictores más sólidos de riesgo real. Cuando analizamos expedientes en el despacho, estos patrones se repiten con una claridad abrumadora.

¿Hasta qué punto influye el aislamiento o las celdas individuales?

Influyen de manera decisiva. La mayoría de suicidios consumados se producen en celdas individuales. El aislamiento prolongado erosiona psicológicamente incluso a personas sin patología previa. Cuando el método predominante sigue siendo el ahorcamiento, la decisión de ubicar a un interno en solitario debe valorarse con extremo rigor.

¿Cree que los protocolos actuales de prevención están desbordados?

No están desbordados; están infra-dotados. El protocolo es correcto en su concepción, pero requiere recursos humanos que no siempre existen. Un protocolo sin personal suficiente es un papel. Y en prisión, el papel no salva vidas: lo hacen las personas que detectan, vigilan y actúan.

¿Se investiga adecuadamente cada muerte en prisión?

Se investiga, pero no siempre con la transparencia ni la profundidad que las familias merecen. Hay diligencias, informes y atestados, pero faltan análisis externos independientes. La confianza pública exige mucha más luz, porque la prisión es un espacio donde el control externo es limitado.

¿Es habitual que una familia sospeche negligencia cuando ocurre un suicidio?

Sí, y es comprensible. Cuando el Estado tiene custodia total de la persona, cualquier fallecimiento genera dudas. Por eso es esencial una investigación rigurosa, la entrega de documentación completa y la intervención de abogados expertos en responsabilidad penitenciaria.

¿Existe diferencia entre la autolesión y la tentativa auténtica de suicidio?

Sí, y es una diferencia crucial. La autolesión responde muchas veces a impulsividad, desregulación emocional o a la búsqueda de alivio. La tentativa real de suicidio es otra cosa: aparece en perfiles depresivos, con desesperanza acumulada y suele estar relacionada con eventos vitales traumáticos. Es esencial distinguirlas para no trivializar señales críticas.

¿Qué medidas deberían adoptarse de inmediato?

Tres principales:

Reforzar el personal clínico y psicológico,

Revisar el uso del aislamiento y de las celdas individuales para internos vulnerables, y

Garantizar una evaluación psiquiátrica sería desde el primer día de ingreso.

Si el primer ingreso se hace mal, el riesgo se dispara desde el minuto uno.

En términos jurídicos, ¿dónde se sitúa la responsabilidad del Estado?

Hay un deber claro: proteger la vida y la integridad de los internos. Si el Estado priva a una persona de libertad, asume la obligación de suplir cualquier carencia que esa persona no puede cubrir por sí misma. Cuando se incumple ese deber, no estamos ante un simple accidente: estamos ante una vulneración potencial de derechos fundamentales.

La conversación con Eric Vanden Berghe deja claro que el suicidio en prisión no es un fenómeno inevitable, sino un síntoma de las grietas estructurales de un sistema que sigue sin disponer de los medios humanos, clínicos y preventivos que exige una población tan vulnerable. Detrás de cada caso hay avisos previos, señales no atendidas o recursos que nunca llegaron. Y cuando una persona bajo custodia del Estado pierde la vida, no estamos ante un hecho aislado, sino ante un fallo institucional que debe analizarse con rigor.

Desde su labor en VB-Abogados, Vanden Berghe insiste en que la prevención real exige actuar antes del desastre: detectar, proteger y acompañar. Solo un sistema penitenciario capaz de asumir ese compromiso —con recursos, transparencia y responsabilidad— podrá evitar que estas muertes sigan siendo tratadas como inevitables. Porque en prisión, más que en cualquier otro lugar, cada vida depende directamente de lo que hace o deja de hacer el Estado.